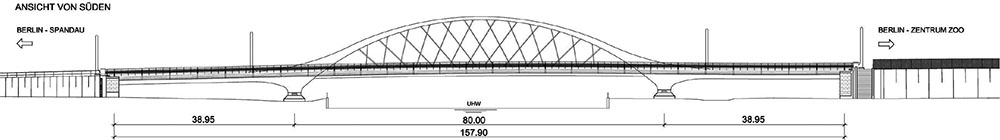

Nun ist es amtlich. Das schon lang zuvor angekündigte Chaos für den Autoverkehr auf der Heerstraße (Bundesstraße 2/5) im Zuge des Ersatzneubaus der Freybrücke über die Untere Havel-Wasserstraße wird im 1. Quartal des Jahres 2013 seinen Anfang nehmen. 2015 soll die fertige Brücke für den Verkehr von Spandau nach Berlin und umgekehrt freigegeben sein. Wenn alles klappt, dann sind zu diesem Zeitpunkt 33 Millionen Euro verbaut – theoretisch. Das Land Berlin trägt einen Anteil von 5,4 Millionen, die Bundeswasserstraßenverwaltung ca. 11,4 Millionen und die Bundesfernstraßenverwaltung ca. 16,2 Millionen Euro. Weiterlesen „Ersatzneubau der Freybrücke in Spandau kurz vor dem Start“